三重県四日市市の萬古陶磁器振興協同組合連合会が6月28日、市内の全小中学校に萬古焼に関する図書を寄贈した。地場産業として発展してきた萬古焼に広く関心を持ってほしいとの願いも込めており、各学校では地域を学ぶ時の資料などに活用していくという。

連合会などは、萬古焼の始祖とされる沼波弄山翁の生誕300年にあたる2018年から、20年後の開窯の歴史にちなみ、2038年まで20年続く「BANKO 300th」プロジェクトを展開中で、図書の寄贈はそのひとつ。

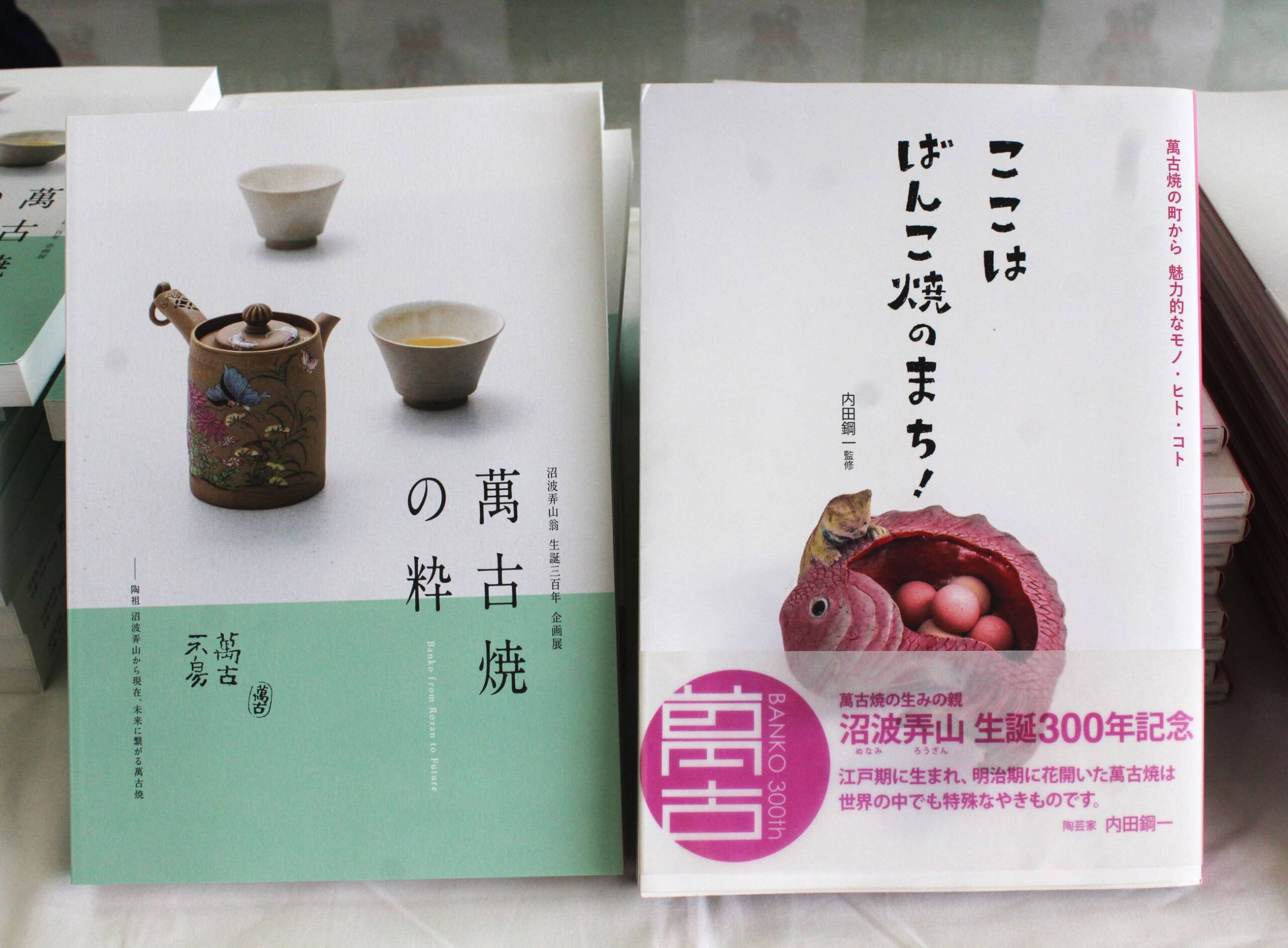

寄贈本は、2018年9月~2019年2月に開催した企画展で紹介された過去から現代への幅広い分野の作品を掲載した「萬古焼の粋」と、萬古焼を培ってきた産地や歴史などをまとめた「ここは ばんこ焼のまち!」。どちらも「BANKO 300th」実行委員会と連合会の発行で、陶芸家の内田鋼一さんが監修している。2種の本を各2冊、59校分で計236冊を寄贈した。

市役所で寄贈式があり、連合会から熊本哲弥理事長、佐治卓弥副理事長が出席。熊本理事長が廣瀬琢也教育長に目録を手渡した。熊本理事長は歓談で、「日用品も含め、これだけバラエティに富んだものをつくっている産地は珍しい。この本で関心を持ってくれる子が増えるとありがたい」などと話した。

萬古焼の人気が広がったきっかけ、高温に強い土は、今や希少資源のペタライトがもたらしたが、入手が難しくなった今、業界では土の成分の研究などであらたな手法を見つけようとしている。廣瀬教育長は「学んだことを新しいことに結び付けていくことは教育にとっても大切で、そうした業界の努力を子どもたちにもぜひ伝えてほしい」などと話した。

陶栄町にある「ばんこの里会館」では、焼き物の耐熱性、焼き物づくりの道具など、萬古焼を様々な角度から知ってもらう企画展を開催している。熊本理事長、佐治副理事長は、萬古焼の中でも歴史の長い急須について知ってもらえる企画も考えたいと話していた。